Существует общее представление о внешнем облике человека. В нашем понимании, это синтетический образ внешних свойств человека. Опыт показывает, что он складывается у окружающих в результате восприятия и соединения в одно целое трех основных характеристик: 1) природных данных и культуры тела, 2) костюма и аксессуаров, 3) осанки и манеры держаться. В качестве четвертой характеристики можно добавить также манеру и общую установку общения с людьми.

По адыгским понятиям в зависимости от эффекта, который производит подобное объединение характерных внешних признаков и свойств человека, все люди делятся на две категории: фэ зытет букв. «с обликом» и фэншэ/фэ зытемыт букв. «без облика», то есть на «*взрачных» и «невзрачных».

Распространены многие другие аналогичные определения и противопоставления внушительного (приятного) и малозначительного (неприятного) внешнего облика, например, с акцентом на стройной фигуре и тонкой талии. Отсюда прямо противоположные обозначения и характеристики: бжьыфIэ и бжьыгуэ. Слово бжьыфIэ означает – «стройный», «привлекательный», «внушительный», «видный». Бжьыгуэ соответствует таким значениям, как «невзрачный», «непривлекательный», «неприметный», «замухрышка».

С акцентом на опрятности, аккуратности, привлекательности, воспитанности употребляется, особенно по отношению к симпатичным молодым людям, определение къабзэ – «чистый», ср.: щIалэ къабзэ – букв. «чистый молодой человек», то есть «приятный, производящий хорошее впечатление, культурный молодой человек». К девушкам такое определение не применяется. В черкесском языковом сознании их чистота не подвергается сомнению. Не должна подвергаться.

Но хорошее или плохое общее впечатление о внешнем виде и облике создается не только под влиянием его природных данных и установок языкового сознания, но и с учетом того, каким образом все это сочетаются с манерами человека – с манерой ходить, одеваться, говорить, беседовать. Даже движения глаз и особенности взгляда могут произвести на человека приятное или неприятное впечатление.

С этим связано еще одно противопоставление щIыкIафIэ и щIыкIей с акцентом на динамике и взаимодействии внешних черт и аксессуаров непосредственно в поведении человека, особенно в его контактах с другими людьми, с социальным окружением. Первое из этих слов является определением человека с хорошими, приятными манерами, а второе используется для обозначения человека с плохими манерами, человека неприятного, отталкивающего даже в том случае, если у него отличные природные данные.

Принято считать, что вызывая у окружающих симпатию, человек с хорошими манерами многого добивается в жизни. И, напротив, человек с плохими манерами, вызывая у людей только злость и раздражение, рано или поздно плохо кончает, что выражается в известной реплике: щIыкIей – кIуэдыкIей.

Противопоставление человека с хорошими манерами (щIыкIафIэ) и с плохими (щIыкIей) коррелирует в адыгской картине мира с другим, не менее распространенным разделением людей: на приятных – гурыхь, и неприятных – гурымыхь. Эти термины отображают некое пятое чувство или чутье, которое подсказывает, что человек приятен или неприятен, хорош или плох. Это те случаи, когда чувство приязни или неприязни, симпатии или антипатии возникает почти мгновенно при первом внимательном взгляде на человека. По каким признакам даже – трудно сказать: по взгляду, тембру голоса, походке или по какому-либо иному признаку. Но особенно часто в связи с этим акцентируют внимание на выражении лица – нэгу. Отсюда, например, определение нэгу Iей «плохой, неприятный, темный взгляд», «плохое, неприятное выражение лица». А с другой стороны, стереотипные высказывания типа И гур къабзэщ, и нэгур бзыгъэщ: «Сердце у него чистое, и взгляд (выражение лица) ясное». Имеется в виду, что внутренняя чистота и добропорядочность (гу къабзэ) человека соответствуют его приятному внешнему облику, ясному, чистому и открытому взгляду (нэгу бзыгъэ).

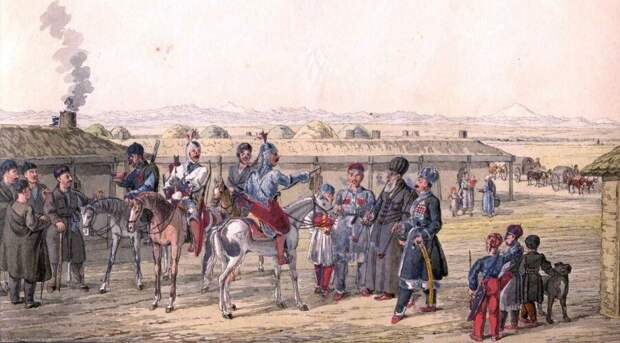

Что касается природных данных, то, судя по всему, у черкесов они всегда были достаточно хороши. По свидетельству декабриста Александра Бестужева, черкесского мужчину отличала величавость и гордая осанка: «Ступит ли он, станет ли он – это модель Аякса и Ахиллеса. Все обнаруживает силу и свободу».

Об этом писали все иностранцы так или иначе соприкасавшиеся с черкесами. Например, Дж. Белл, три года живший

среди западных черкесов отмечает: «Их отличительные черты – это высокий рост, широкая грудь, могучие плечи, узкие бедра, небольшая нога и пронзительные живые глаза. С полным основанием можно сказать, находясь здесь: «мужчина – это самое благородное творение, какое только дарит эта страна».

О том же пишет А.Н. Дъячков-Тарасов, характеризуя внешний вид абадзехов, одного из самых многочисленных в XIX в. черкесских народностей: «Внешность абадзехов очень привлекательна: они, в большинстве случаев, выше среднего роста, очень стройны; даже между стариками нам не пришлось заметить ни одного толстяка; плечи отличаются шириной, а талия, перехваченная ремнем, – тонкостью… Черты лица, в общем, правильные и приятны; крючковатых носов нам пришлось видеть мало. Часто встречаются серые и голубые глаза.

Но редкость встретить блондина. Женщины миловидны, особенно из сословия уорков: белизна их кожи красиво оттеняется тонкими темными бровями; глаза, красивой овальной формы, не отличаются величиной. Походка мужчин и женщин легка и быстра».

Задолго до этого, в X в., еще более восторженно охарактеризовал внешность черкесов (кашаков) известный арабо-персидский ученый и путешественник Масуди: «Среди народов, живущих между Кавказом и Румом (Римом), нет ни одного, где мужчины отличались бы столь же правильными чертами лица, прекрасным цветом кожи и гибкостью фигуры …Их женщины удивительной красоты и очень соблазнительны». В XVII в. о том же писал итальянский миссионер Эмидио Дортелли д`Асколи. По его словам, черкесы «стройны, изящны и тонки в поясе. У них кровь алая, благородная, глаза черные, брови дугой, особенно у женщин, которым, я думаю, можно отдать предпочтение перед всеми другими женщинами в мире».

Красота черкесских женщин больше всего привлекала внимание бытописателей Черкесии. Называя Черкесию родиной красоты, немецкий философ и историк Иоганн Готфрид Гердер красоту черкесских женщин выделял особо и подчеркивал, что за ними прочно и надолго закрепилась слава самых красивых в мире:

«Черкешенок, – пишет он, – все знают и все превозносят за их красоту, за черный шелк тонких бровей, за черные глаза, в которых горит огонь, за гладкий лоб, маленький рот, округлость лица… Счастье, что Европа была не очень удалена от этого средоточия красивых форм, что многие из населявших Европу народов в разное время или жили в областях между Черным и Каспийским морями, или же медленно прошли по этим землям».

Но красоту черкесов нельзя расценивать только как дар природы. Эти свойства были в значительной мере результатом глубоко укоренившихся представлений об идеале человеческой фигуры, исторически сложившихся традиций самоконтроля и самогигиены. Чтобы не утратить свою подвижность, ловкость, выносливость, мужчина обязан был сохранять стройность. Своеобразным отражением этой общей установки является широко известное выражение Вым и къуэгъурэ лIым и гъуррэ – «Мускулистый бык и сухопарый мужчина».

Фигуру мужчин и женщин оценивали также и с эстетической точки зрения. В частности, полноту воспринимали как верх неприличия, как проявление распущенности и неуважения к окружающим, вынужденным видеть перед собой безобразную фигуру. Поэтому всеобщим правилом была воздержанность в еде, сочетавшаяся с ее разнообразием и большим выбором овощей, фруктов, ягод, молочных блюд. Мясная пища занимала в рационе скромное место. Как нельзя лучше свидетельствует об этом одна из записей в дневнике англичанина Дж. Белла, три года (1837–1839) гостившего у причерноморских адыгов: «Я полагаю, что люди здесь изумляются, с каким безрассудством мы употребляем ежедневно мясную пищу, – здесь большинство как богатых, так и бедных довольствуются растительной диетой и молоком». При этом недостатка в мясе диких животных и различных видов скота у черкесов, как известно, не было, если не считать коротких периодов голода, создававшегося в Черкесии искусственно царскими войсками и властями для истребления и окончательного покорения черкесов.

Чтобы добиться необходимой стройности, спали на жестких постелях, а девочки, кроме того, без подушек ради удлинения шеи. С малых лет мальчикам туго перетягивали талию поясом, на девочек знатных фамилий с 10–11 лет надевали корсет из деревянных пластинок, чтобы уберечь их от чрезмерного развития груди.

Наши старшие хорошо помнили установленные нормы или стандарты внешнего облика. Считалось важным, чтобы рост юноши был выше того, что сейчас принято считать средним, чтобы размах плеч визуально в два раза превышал талию. Обхват талии должен был равняться двум обхватам голени выше икр. У девушек за единицу измерения бралась окружность запястья (при этом нормальным считалось, если девушка может обхватить большим и указательным пальцами одной руки запястье другой). Идеальная окружность шеи равнялась двум таким единицам, а талии – четырем.

Представления об идеале женской красоты включают в себя кроме тонкой талии, длинной шеи и маленьких грудей целый ряд других параметров. В их числе: рост несколько ниже европейских стандартов (160–162 см), белизна кожи, густые пышные и длинные волосы, ровные ноги и изящные руки с тонкими длинными пальцами, высокий лоб, небольшой рот, ровные, белые зубы, длинные тонкие, но не сросшиеся брови другой, большие черные глаза с длинными густыми ресницами.

Главным украшением, своего рода эстетической доминантой женского лица, считаются брови. Возможно, с этим связано устойчивое выражение лъэпкъым и набдзэ – букв. «брови народа», относящееся к сфере высокого стиля. Так называют выдающихся деятелей нации, ее любимцев. По смыслу это выражение соотносимо со значением «гордость народа», «человек, прославивший нацию».

Предмет особой заботы – гордая осанка и красивая походка. Девушек приучали (и приучают ходить) не сутулясь, не размахивая руками, коротким шагом, не оглядываясь по сторонам, приглушая движение бедер. Такую походку сравнивают часто с походкой лани или княгини – гуащэ кIуэкIэ, но иногда, как ни странно, с походкой усталой собаки. В меткости последнего сравнения легко убедиться, внимательно понаблюдав за походкой усталых, безучастных к тому, что происходит вокруг, собак. И отсюда наставление, обращенное к девушкам: Нэфым хуэдэу плъэ, дэгум хуэдэу зекIуэ – «Смотри словно слепая, ходи словно глухая», то есть не оглядываясь по сторонам, не проявляя излишнего любопытства к происходящему вокруг.

В таком же духе выдержаны все другие правила, касающиеся невербального поведения и общения. Жестикуляция и мимика адыгов традиционно бедны. Суета, резкие, порывистые движения или сколько-нибудь ярко выраженная мимическая реплика не одобряются. Даже пристальный продолжительный взгляд на другого, особенно постороннего человека, и тот идет вразрез с традиционными представлениями об эстетике поведения и внешнего облика. Больше всего эти ограничения распространялись на девушек. Разговаривая с посторонним, им рекомендуется стоять поодаль, боком к собеседнику, не глядя ему в глаза. Общее правило таково, что взгляд

женщины должен быть слегка потупленным, обращенным вниз, выражая мягкость, стыдливость, почтительность. Взгляд мужчины, в отличие от этого, – прямой, спокойный, открытый, но без излишнего любопытства.

Осуждают девушек, которые не опускают глаз (век) в присутствии мужчин и старших женщин. Обычно в таких случаях говорят: И напIэр хуадэркъым или И напIэр къыридзыхыркъым. Буквально это означает: «Не опускает глаз (век)». Но смысловой перевод: «Невоспитанна, лишена стыда». Существует даже понятие «стыдливости глаз» – нэукIытэ, как обозначение скромности, воспитанности. Если на улице или в другом общественном месте девушка бегает глазами по сторонам, оглядывается вслед прохожим, пристально и заинтересованно смотрит в глаза прохожим, то говорят, что она «лишена стыдливости глаз» – нэукIытэ хэлъкъым.

Распространены, особенно на западе Большой Черкесии, и другие способы применения формулы «стыдливость глаз». Например, часто говорят: «Нет у них в отношениях «стыдливости глаз» – НэукIытэ яку дэлъкъым. То есть, нет взаимного уважения, страха «потерять лицо».

Неприлично, особенно в присутствии старших и женщин, сидеть, развалившись, а также стоять, опираясь на что-либо или прислонившись к стене. Нельзя держать руки в карманах. Не рекомендуют соединять руки, сцепив пальцы в замок, а также сидеть за столом, подперев подбородок руками. Последние две позы считаются проводниками враждебных, темных сил. Предпочтительная поза сидящего мужчины: спина прямая, ноги расставлены, ладонь правой руки упирается в правое колено, ладонь левой руки в левое бедро. В положении стоя руки обычно опущены по швам.

В окружении младших старший может позволить себе стоять, уперев одну или обе руки в бока или скрестив их сзади, на пояснице.

На похоронах женщины обычно держат руки впереди, скрестив их немного выше пояса. Такая поза выражает смирение перед силой и волей Всевышнего. Кроме того, она считается знаком сочувствия, соболезнования, поэтому так могут стоять на похоронах и мужчины.

Однако, если мужчина скрестит ладони ниже пояса, между ног, то это, по понятиям адыгов, придает всей его фигуре жалкий, отнюдь не

мужественный вид. Такая поза категорически запрещается и считается, кроме того, неприличной. В таком положении запрещается даже лежать в постели.

В положении сидя женщины соединяют ладони впереди, на поясе или кладут их аккуратно на колени. При этом колени плотно сомкнуты, а корпус развернут на 20–30 градусов влево или вправо, вполоборота. Это по преимуществу поза девушек и молодых женщин. Старушки садятся ровно, то есть ставят свои ноги ровно и вместе.

Категорически запрещается указывать на человека пальцем, а также не рекомендуется касаться его рукой. Прикосновение к руке, похлопывание по плечу и другие формы телесного контакта, принятые, например, у арабов, латиноамериканцев, итальянцев, у многих других народов, также исключаются. Если же случайно, по неосторожности или в силу какой-либо необходимости прикасаешься к человеку, нужно извиниться: Си Iэ фIыкIэ ноIусэ – «Руки мои добром тебя да коснутся».

Вообще же, во время беседы, стоя друг против друга, считается необходимым соблюдать сравнительно большую социальную дистанцию: не меньше 70 см при общении женщины с женщиной, не менее 1 м – при общении мужчины с мужчиной, и не менее 1,5 м – при общении мужчины с женщиной. За точку отсчета берется здесь расстояние 70 см. Оно равно личному физическому пространству человека – цIыхум и пащхьэ. Вторгаться в это пространство считается неприличным, недопустимым. В этом случае старший может сделать младшему резкое замечание: «Не стой в моем личном пространстве» – Си пащхьэм уимыт. Или в еще более резкой форме: «Не лезь в мое личное пространство» – Си пащхьэм укъимыпщхьэ. Обычно в этой связи старшие предупреждают младших: ЦIыхум и пащхьэм фимыт (фимыхьэ), уепхъуэу и бгъэр къипчын хуэдэу – «В личном пространстве человека не стойте, словно хотите схватить собеседника за грудки».

Б.Х. Бгажноков